Kurz-Info:

Eudoxos & Co. – Die Anfänge der wissenschaftlichen Astronomie

Die Anfänge der Astronomie

lagen in der Steinzeit (siehe z.B. Stonehenge). Die

Anfänge einer mit geometrischen Modellen arbeitenden

Astronomie liegen aber in der griechischen Antike. Hier wurde

erstmals versucht, die wundersamen Bahnen der Wandelsterne (Planeten)

mit geometrischen Modellen verstehbar zu machen. Da dabei auch nach

einer möglichst hohen quantitativen Genauigkeit der

geometrischen Modelle gestrebt wurde, bietet es sich an, diese

geometrischen Modelle der Griechen als den Anfangspunkt der

wissenschaftlichen Astronomie zu betrachten.

Der

Reigen der beeindruckenden astronomischen Modelle der Griechen wurde

von Eudoxos (ca. 408 – 347 v.Chr.) eröffnet. Er entwirft insgesamt

sieben geometrische Modelle. Jedes dieser Modelle soll jeweils die

Position eines bestimmten Himmelskörpers (Sonne, Mond, Merkur,

Venus, Mars, Jupiter, Saturn) vorhersagen. Da diese Himmelsobjekte

(von der Erde aus betrachtet) teilweise recht wundersame Bahnen

nehmen, ist es für geozentrisch denkende Astronomen (wie es auch

Eudoxos war) nicht einfach, hier zu leistungsfähigen Modellen zu

gelangen. Eudoxos versucht es mit homozentrischen Kugeln: Mehrere

über ihre Drehachsen miteinander verbundene Kugeln, sollen es (durch

die Überlagerung ihrer verschiedenen Drehbewegungen) ermöglichen,

jeweils die Bahn eines bestimmten Himmelskörpers zu modellieren.

Der

Reigen der beeindruckenden astronomischen Modelle der Griechen wurde

von Eudoxos (ca. 408 – 347 v.Chr.) eröffnet. Er entwirft insgesamt

sieben geometrische Modelle. Jedes dieser Modelle soll jeweils die

Position eines bestimmten Himmelskörpers (Sonne, Mond, Merkur,

Venus, Mars, Jupiter, Saturn) vorhersagen. Da diese Himmelsobjekte

(von der Erde aus betrachtet) teilweise recht wundersame Bahnen

nehmen, ist es für geozentrisch denkende Astronomen (wie es auch

Eudoxos war) nicht einfach, hier zu leistungsfähigen Modellen zu

gelangen. Eudoxos versucht es mit homozentrischen Kugeln: Mehrere

über ihre Drehachsen miteinander verbundene Kugeln, sollen es (durch

die Überlagerung ihrer verschiedenen Drehbewegungen) ermöglichen,

jeweils die Bahn eines bestimmten Himmelskörpers zu modellieren.

Da die quantitative

Genauigkeit dieser Modelle noch nicht befriedigt, versucht

Kallippos (ca. 375 – 325 v.Chr.), die sieben Eudoxos Modelle zu

verbessern. Hierzu führt er in die Modelle jeweils eine weitere

(zusätzliche) homozentrische Kugel ein.

Diese von Kallippos

verbesserten Modelle wählt Aristoteles (384 – 322 v.Chr.) als

Ausgangspunkt für seine geozentrische Kosmologie. Aristoteles

integriert die sieben getrennten Modelle zu einem einzigen

umfassenden Modell. Diese geozentrische Kosmologie des Aristoteles

hat geistesgeschichtliche Wirkungen, die noch bis in die Renaissance

zu spüren sind.

Die

griechische Astronomie war aber keineswegs durchgängig geozentrisch.

Aristarch von Samos (ca. 310 – 230 v. Chr.) ist der Kopernikus

der Antike. Er legt bereits im 3. Jahrhundert v.Chr. ein

heliozentrisches Weltbild vor. Allerdings gewinnt Aristarch

(Aristarchos) kaum Anhänger. Das hat nicht zuletzt mit zwei

(keineswegs dummen) Einwänden gegen das heliozentrische Modell zu

tun:

Die

griechische Astronomie war aber keineswegs durchgängig geozentrisch.

Aristarch von Samos (ca. 310 – 230 v. Chr.) ist der Kopernikus

der Antike. Er legt bereits im 3. Jahrhundert v.Chr. ein

heliozentrisches Weltbild vor. Allerdings gewinnt Aristarch

(Aristarchos) kaum Anhänger. Das hat nicht zuletzt mit zwei

(keineswegs dummen) Einwänden gegen das heliozentrische Modell zu

tun:

Wenn sich die Erde

einmal pro Jahr um die Sonne dreht, dann muss es eine parallaktische

Verschiebung der Fixstern-Positionen im Wechsel der Jahreszeiten

geben. Eine solche Parallaxe ist aber nicht messbar.

Wenn sich die Erde

einmal pro Tag um ihre eigene Achse dreht, dann müsste doch

unaufhörlich ein fürchterlicher Sturm aus östlicher Richtung

blasen. Tatsächlich können die Wolken am Himmel aber sowohl von

Ost nach West, wie von West nach Ost ziehen.

Heute können

wir die (winzige) parallaktische Verschiebung der Fixstern-Positionen

tatsächlich messen, und wir können erklären, warum wir von der

Eigendrehung der Erde so wenig mitbekommen. Aristarch konnte damals

weder das eine noch das andere. Und so blieb er mit seinem

heliozentrischen Weltbild ein Außenseiter.

Die

griechischen Astronomen nach Aristarch gehen in ihrer deutlich

überwiegenden Mehrheit weiterhin von einem geozentrischen Weltbild

aus.

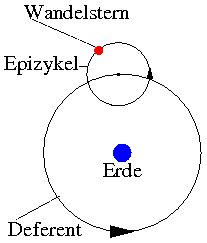

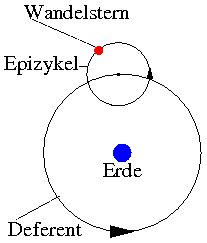

Die

geozentrische Astronomie der Antike gibt dabei allerdings den bisher

dominierenden Ansatz der homozentrischen Kugeln (Eudoxos, Kallippos,

Aristoteles) auf und wendet sich stattdessen einem anderen

geometrischen Ansatz zu: Man beschreibt die Bahnen der Wandelsterne

(Planeten) jetzt mit Hilfe von Deferenten und Epizyklen.

Die

geozentrische Astronomie der Antike gibt dabei allerdings den bisher

dominierenden Ansatz der homozentrischen Kugeln (Eudoxos, Kallippos,

Aristoteles) auf und wendet sich stattdessen einem anderen

geometrischen Ansatz zu: Man beschreibt die Bahnen der Wandelsterne

(Planeten) jetzt mit Hilfe von Deferenten und Epizyklen.

Die

Entwicklung des zweiten prominenten Ansatzes der geozentrischen

Astronomie der Antike beginnt mit Apollonios. Apollonios von Perge

(ca. 260 – 190 v.Chr.) forschte und lehrte in Alexandria. Als

überaus einflussreicher Mathematiker beschäftigt er sich auch mit

astronomischen Problemen. Er verwendet dabei Deferenten und Epizykel,

um die Bahnen von Himmelskörpern zu modellieren.

Hipparchos

von Nicaea (ca. 190 -125 v.Chr.) gilt als der bedeutendste

griechische Astronom. Er verbessert das von Apollonios vorgelegte

Modell entscheidend. So unterstellt er für die Sonnenbahn einen

Exzenter, einen Kreis, der zwar die Erde umspannt, dessen Mittelpunkt

aber außerhalb der Erde liegt. Mit dieser Konstruktion kann er die

Leistungsfähigkeit der geozentrischen Astronomie entscheidend

verbessern.

Für

den Schlusspunkt in der Entwicklung der griechischen Astronomie sorgt

Ptolemaios (ca. 100 – 160 n.Chr.). Sein heute Almagest

genanntes Hauptwerk Megale

Syntaxis

war die Krönung der geozentrischen Astronomie der Antike. Erst

Johannes Kepler (1571 – 1630) gelingt es, ein in puncto Genauigkeit

der Prognosen deutlich besseres astronomisches Modell vorzulegen. Bis

dahin war der Almagest

des Ptolemaios das unübertroffene Standardwerk der Astronomie.

Der

Text Eudoxos

& Co – Die Anfänge der wissenschaftlichen Astronomie

dokumentiert die Entwicklung dieser geometrischen Astronomie der

Griechen auf 32 Seiten. Zur

Veranschaulichung von Sachverhalten wurden etliche Abbildungen (meist

von

bescheidener

Qualität) in das PDF-Dokument eingebunden.

Das

unter www.antike-griechische.de/Eudoxos.pdf

verfügbare PDF-Dokument unterliegt einer sehr liberalen Creative

Commons Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/

Das

unter www.antike-griechische.de/Eudoxos.pdf

verfügbare PDF-Dokument unterliegt einer sehr liberalen Creative

Commons Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/

Der

Reigen der beeindruckenden astronomischen Modelle der Griechen wurde

von Eudoxos (ca. 408 – 347 v.Chr.) eröffnet. Er entwirft insgesamt

sieben geometrische Modelle. Jedes dieser Modelle soll jeweils die

Position eines bestimmten Himmelskörpers (Sonne, Mond, Merkur,

Venus, Mars, Jupiter, Saturn) vorhersagen. Da diese Himmelsobjekte

(von der Erde aus betrachtet) teilweise recht wundersame Bahnen

nehmen, ist es für geozentrisch denkende Astronomen (wie es auch

Eudoxos war) nicht einfach, hier zu leistungsfähigen Modellen zu

gelangen. Eudoxos versucht es mit homozentrischen Kugeln: Mehrere

über ihre Drehachsen miteinander verbundene Kugeln, sollen es (durch

die Überlagerung ihrer verschiedenen Drehbewegungen) ermöglichen,

jeweils die Bahn eines bestimmten Himmelskörpers zu modellieren.

Der

Reigen der beeindruckenden astronomischen Modelle der Griechen wurde

von Eudoxos (ca. 408 – 347 v.Chr.) eröffnet. Er entwirft insgesamt

sieben geometrische Modelle. Jedes dieser Modelle soll jeweils die

Position eines bestimmten Himmelskörpers (Sonne, Mond, Merkur,

Venus, Mars, Jupiter, Saturn) vorhersagen. Da diese Himmelsobjekte

(von der Erde aus betrachtet) teilweise recht wundersame Bahnen

nehmen, ist es für geozentrisch denkende Astronomen (wie es auch

Eudoxos war) nicht einfach, hier zu leistungsfähigen Modellen zu

gelangen. Eudoxos versucht es mit homozentrischen Kugeln: Mehrere

über ihre Drehachsen miteinander verbundene Kugeln, sollen es (durch

die Überlagerung ihrer verschiedenen Drehbewegungen) ermöglichen,

jeweils die Bahn eines bestimmten Himmelskörpers zu modellieren. Die

griechische Astronomie war aber keineswegs durchgängig geozentrisch.

Aristarch von Samos (ca. 310 – 230 v. Chr.) ist der Kopernikus

der Antike. Er legt bereits im 3. Jahrhundert v.Chr. ein

heliozentrisches Weltbild vor. Allerdings gewinnt Aristarch

(Aristarchos) kaum Anhänger. Das hat nicht zuletzt mit zwei

(keineswegs dummen) Einwänden gegen das heliozentrische Modell zu

tun:

Die

griechische Astronomie war aber keineswegs durchgängig geozentrisch.

Aristarch von Samos (ca. 310 – 230 v. Chr.) ist der Kopernikus

der Antike. Er legt bereits im 3. Jahrhundert v.Chr. ein

heliozentrisches Weltbild vor. Allerdings gewinnt Aristarch

(Aristarchos) kaum Anhänger. Das hat nicht zuletzt mit zwei

(keineswegs dummen) Einwänden gegen das heliozentrische Modell zu

tun: